Nous allons décrire ici les structures sociales chez les aztèques

◆ Organisation

La société du Mexique central se divisaient en deux grandes catégories sociales : la noblesse (pipi; pluriel pipiltin) et le peuple (macehualli; pluriel macehualtin). Quelques groupes de métiers spécialisés occupaient des position intermédiaire.

◆ Les nobles

La noblesse héréditaire se composait d'un certain nombre de «maisons» ou lignages nobles. Le chef d'une maison noble portait le titre de teuctli, «seigneur» (pluriel teteuctin). Outre les héritiers directs, parmi lesquels on choisissait généralement le successeur du teuctli, la maison englobait plusieurs lignées secondaires, dont le rang dépendait de leur degré de parenté avec l'ancêtre fondateur de la maison. Le tecpan, «palais», était le siège du lignage noble et du teuctli.

Chaque maison noble possédait des terres, souvent considérables. Le seigneur disposait directement d'une partie de ces terres — dans certains cas uniquement en raison de son titre de teuctli. Il concédait le reste aux membres de son lignage ou à ceux des lignées secondaires qui, en compensation, lui manifestaient de temps à autre leur reconnaissance par des «cadeaux». En fait, ces terres étaient transmissibles par héritage et traitées comme des propriétés privées. Elles servaient important, qui souvent était au pouvoir depuis plusieurs générations. Il se coiffait d'une sorte de diadème (le xiuhuitzollr), insigne de son prestige, et portait lui aussi le titre de teuctli. Son tecpan (palais) était un centre politique et économique. Le tlatoani était aussi l'instance suprême au regard du droit de disposer des propriétés foncières. Comme tout futur seigneur de maison noble (teuctli), le successeur du souverain (tlatoani) était d'habitude choisi par son lignage. Ensuite ce choix était approuvé et reconnu par les membres d'un conseil suprême de l'État. Le candidat devait s'être montré digne de la fonction par ses prouesses guerrières. Parfois, les héritiers de l'épouse issue d'une lignée noble déterminée recevaient la préférence.

La succession dynastique s'effectuait de façon distincte à Tetzcoco et à Tenochtitlan. A Tetzcoco, la fonction royale se transmettait de père en fils. A Tenochtitlan, on préférait s'adresser au frère d'un souverain, s'il avait déjà fait ses preuves, et ensuite seulement on tenait compte de la génération suivante, en choisissant le fils d'un souverain précédent.

Dans les dynasties de la Triple Alliance, les mariages revêtaient aussi un aspect politique, manifesté par différentes formes d'alliances matrimoniales. Les souverains suprêmes (huey tlatoque) des trois cités-Etats donnaient leurs filles pour épouses à leurs tlatoque vassaux, s'assurant ainsi leur fidélité. A Tetzcoco, telle était la règle vis-à-vis des quatorze tlatoque subalternes qui se partageaient le territoire de la cité-Etat. Les souverains de Tenochtitlan et de Tetzcoco épousaient mutuellement leurs filles. Mais dans cet échange une certaine asymétrie s'exprimait du fait qu'à Tetzcoco on choisissait de préférence comme successeur le fils de l'épouse originaire de Tenochtitlan, tandis qu'il n'en allait pas de même à Tenochtitlan. Le souverain de Tenochtitlan prenait aussi toujours pour épouse une princesse de Tollan, de manière à se rattacher de façon tangible aux Toltèques. Il épousait également les filles des tlatoque des cités vassales de Tenochtitlan, et fréquemment le fils issu d'une telle union deviendrait par la suite tlatoani de la ville d'origine de sa mère, fondant ainsi une sorte de dynastie mexica locale. Néanmoins, il faut savoir que cette stratégie matrimoniale ne semble pas s'être étendue au-delà des régions de langue nahuatl.

◆ Les marchands.

Les pochteca (« marchands») avaient aussi leurs groupements propres, à l'intérieur desquels il y avait toutefois de fortes différences sociales.

Les négociants qui commerçaient avec les régions éloignées occupaient une position importante dans la société aztèque, car leur richesse les élevait nettement au-dessus du commun et leur permettait même d'inviter des nobles à leurs fêtes. D'origine toltèque, ces négociants vivaient dans des quartiers déterminés de douze villes de la vallée de Mexico et d'au-delà. Une organisation presque autonome, structurée hiérarchiquement à la façon d'une guilde, et dirigée par les négociants «au long cours» de Tenochtitlan, unissait leurs calpulli au niveau de la Triple Alliance.

Contrairement aux marchands régionaux, les négociants devaient importer des produits de luxe et des denrées tropicales. Des femmes aussi participaient à ce commerce à longue

distance. Les caravanes descendaient bien au-delà de l'isthme de Tehuantepec, traversant parfois des régions hostiles dans des conditions pénibles. De tels périples n'étaient cependant permis qu'aux pochteca de Tenochtitlan et de Tlatelolco. Les marchands de trois autres villes pouvaient les accompagner comme auxiliaires et tous les autres n'étaient pas autorisés à dépasser le centre commercial de Tochtepec.

Les négociants à longue distance exerçaient aussi des fonctions politiques. Ils rencontraient des souverains étrangers en qualité d'ambassadeurs des souverains aztèques. Certains d'entre eux, qualifiés de «marchands déguisés», se livraient à l'espionnage dans les régions indépendantes et communiquaient des renseignements importants en vue de conquêtes ultérieures. Par conséquent, les marchands jouissaient d'un grand crédit à la cour, ce qui occasionna parfois des mécontentements, surtout de la part des guerriers qui avaient le sentiment que leur position en était affaiblie.

◆ Les artisants.

Les artisans qui produisaient les articles d'usage courant exerçaient apparemment leurs activités dans le cadre du calpulli paysan ou au service d'une maison noble.

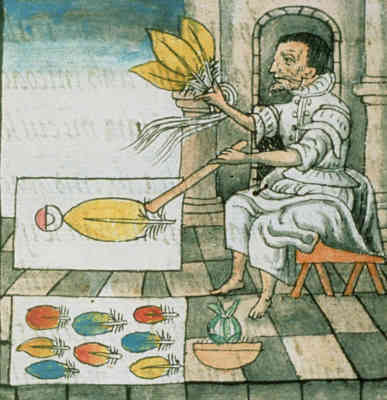

Les artisans d'art, c'est-à-dire les orfèvres, les bijoutiers et les plumassiers, formaient des groupes corporatifs et vivaient dans des quartiers distincts.

Ils travaillaient fréquemment sur commande pour la noblesse et les gouvernants, mais ils pouvaient aussi vendre leurs produits au marché. Ils s'acquittaient de leurs devoirs envers le souverain en lui offrant leurs oeuvres.

◆ Le peuple.

Les macehualtin, les gens du peuple, se distinguaient déjà des nobles et des autres privilégiés par leur seul aspect extérieur : ils portaient des vêtements blancs, dépourvus d'ornementation et de couleurs. La grande majorité de la population se composait de paysans et vivait de la production agricole et de l' anisanat, activités qui souvent s'exerçaient conjointement. Le fils embrassait d'habitude la profession du père.

Il existait différentes catégories d'agriculteurs. Les paysans bénéficiant de l'usage de terres communes étaient membres de groupes corporatifs bien circonscrits qui possédaient la terre. Celle-ci était exploitée individuellement et transmissible, mais inaliénable. Une partie était cultivée pour les besoins communautaires (entretien du temple, de la «Maison des jeunes gens) et pour l'entretien du « plus ancien », qui dirigeait et représentait le groupe, se chargeait de la distribution des parcelles aux membres et veillait à leur mise en culture. Le paysan n'était pas personnellement tributaire. C'était la communauté qui devait fournir au tlatoani diverses prestations, notamment cultiver les champs auxquels il avait droit en vertu de sa fonction.

La collectivité locale de paysans, propriétaire de terres, était appelée calpulli (littéralement «grande maison»), mais le terme n'est pas sans équivoque. Il avait un sens plus large et en fin de compte pouvait s'appliquer à tout groupe solidement constitué et se jugeant d'une même appartenance, de sorte que de fortes différences régionales se manifestèrent au sujet du contenu de ce même terme.

La seconde catégorie de paysans dépendait de la noblesse. Ces paysans vivaient souvent depuis des générations sur la même terre possédée par un noble, mais ils étaient libres de la quitter. Ils pouvaient alors cultiver ailleurs, et à des conditions analogues, les terres en friche d'un autre noble, lequel ne demandait pas mieux, parce qu'une terre non cultivée perdait à la longue toute valeur. La dépendance de ces paysans tirait son origine de conquêtes généralement très anciennes, ou d' événements analogues à la faveur desquels la noblesse s'était emparée des terres. Il existait en outre des accords à court terme, par lesquels deux parties convenaient, selon les circonstances, de la mise en valeur d'un champ, d'aide pour la fourniture de produits de tribut, etc.

◆ Les esclaves.

Les tlacotin (au singulier tlacotlz) se trouvaient en dehors de toutes les divisions de la société aztèque. La traduction habituelle de tlacotli, à savoir «esclave», est erronée si on la prend au sens d'une marchandise dont le maître peut diposer à son gré.

Le tlacotli avait en quelque sorte « engagé sa force de travail » envers un tiers pour une durée déterminée, soit pour rembourser une dette de jeu, soit pour pouvoir subsister après une mauvaise récolte, un gaspillage, etc. Il pouvait également avoir été condamné à cette condition en dédommagement d'un délit commis.

Les enfants nés de tlacotin étaient libres. Une fois écoulé le temps prescrit, l'intéressé redevenait son propre maître. Seuls des malfaiteurs récidivistes endurcis demeuraient tlacotin leur vie durant. Ils pouvaient être vendus au marché ou sacrifiés.