Conquérant espagnol du Mexique (Medellin 1485 - Castilleja de la Cuesta, près de Séville, 1547).

Colomb avait ouvert la voie d'un monde nouveau, mais il avait échoué dans la quête de l'or, qui était l'un de ses grands objectifs; un autre de ses buts, la conquête des âmes, sera de courte durée, puisque les Antillais disparaîtront à peu près complètement après l'occupation de leurs îles par les chrétiens. Cortés, lui, trouvera de l'or en quantité appréciable et des âmes nombreuses à sauver dans cette immense Terre-Ferme qui barre le chemin de l'Orient et que Colomb aurait tant voulu percer lors de son dernier voyage. Mais lui aussi, malgré son œuvre qui égale presque celle du Découvreur, sera la victime d'une certaine disgrâce : ses conquêtes ne suffiront pas non plus à répondre aux immenses besoins de son souverain; d'autres conquistadores devront chercher plus loin encore de quoi nourrir la grandeur de l'Espagne. finalement « alcade » de Santiago de Baracoa.

◆ Une longue maturation

De petit noblesse campagnarde, le futur conquistador commence à quatorze ans de bonnes études à la grande université de Salamanque. Rebuté par certaines matières, sans doute incapable de faire bonne figure parmi ses camarades plus fortunés, turbulent et agité, il se tourne vers le métier des armes et fait ses classes dans la redoutable infanterie espagnole. Mais les « Indes » ont plus d'attrait que les champs de bataille d'Italie, et le jeune homme cherche vite à s'embarquer sur la mer océane. Arrivé à l'île d'Hispaniola (Haïti) en 1504, il y obtient, en vertu du système du « repartimiento », une concession de terre et les Indiens nécessaires pour la travailler. Dès lors, son existence se partage entre des intrigues amoureuses (qui lui valent, de la part de jaloux, les balafres de son visage) et les expéditions dans l'intérieur de l'île pour réduire les révoltes des Indiens. En 1511, il participe à la conquête de Cuba, secondant le gouverneur de l'île, Diego Velàzquez. Une rivalité implacable se développe bientôt entre les deux hommes, et Cortés prend la tête d'une cabale de mécontents, ce qui lui vaut plusieurs arrestations; il s'évade chaque fois, se réconcilie avec Velàzquez et se retrouve finalement « alcade » de Santiago de Baracoa.

◆ Vers la Terre-Ferme.

Entre-temps, des expéditions vers la Terre-Ferme, parfois tragiques, ont montré que l'or n'y est pas rare. Il est temps pour Cortés de se faire « conquistador » : son sens aigu des réalités l'a peut-être porté à attendre que ses prédécesseurs « essuient les plâtres » avant de se lancer dans une entreprise hérissée certainement d'immenses difficultés. De nouvelles intrigues lui valent le commandement d'une expédition : la fortune qu'il a commencé à édifier va servir à la commanditer en grande partie.

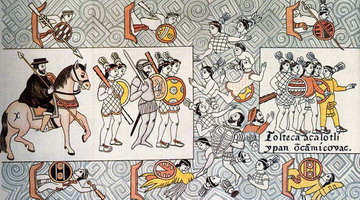

Malgré Velâzquez, qui cherche à lui enlever au dernier moment la responsabilité de l'entreprise, Cortés quitte Santiago de Cuba le 18 novembre 1518, complète son approvisionnement à Trinidad, sur la côte sud de l'île, et part pour le Yucatân le 18 février 1519, avec 11 navires, 508 soldats, 10 canons de bronze et surtout 16 chevaux. Expédition importante eu égard aux ressources limitées des nouvelles îles espagnoles; dérisoire si on la compare à ses conséquences, la soumission d'un immense empire au cœur de la région la plus peuplée de l'Amérique.

Après un séjour à l'île Cozumel, on part le 4 mars pour le continent et l'on pénètre dans la baie de Campeche. Le 12, on mouille près de la ville de Tabasco. Le lendemain, les mousquets viennent aisément à bout des gens du continent, et Cortés prend possession du pays. Le 25, terrifiés par des monstres inconnus, les chevaux et leurs cavaliers engoncés dans leur armure, les Indiens de Tabasco sont définitivement défaits et font leur soumission. Les conversions commencent aussitôt, la plus rentable étant celle de la belle Malintzin, qui devient

Dona Marina et qui, plus encore qu'une tendre maîtresse, sera une très précieuse conseillère et interprète pour Cortés.

◆ Premières conquêtes.

Après un long voyage côtier, les Espagnols débarquent le 21 avril près d'une localité qui sera baptisée San Juan de Ulùa. Le gouverneur de la région accueille les visiteurs, mais ne se laisse pas trop impressionner par leurs merveilles techniques et leurs chevaux; il vante la grandeur de son maître, l'empereur Moctezuma. Pourtant, la confiance de ce dernier est rongée par une sombre prophétie, celle d'un dieu très vénéré, Quetzalcôatl : des conquérants venus de l'Est, barbus et à la peau blanche, détruiront l'Empire aztèque. Contre ces adversaires, l'empereur cherche d'abord à temporiser. De magnifiques présents sont offerts aux visiteurs indésirables, notamment un grand disque en or finement gravé, représentant le Soleil. Ces richesses attisent évidemment l'envie de Cortés d'aller plus avant dans ce pays : on touche peut-être, enfin, à ces contrées décrites par les anciens récits de voyages et dans lesquelles l'or pave les rues des cités...

Un premier obstacle vient des Espagnols eux-mêmes, des adversaires plus ou moins déclarés de Cortés. Avec habileté, ce dernier confirme son autorité en se faisant élire capitaine général d'un nouvel établissement espagnol, « Villa Rica de la Vera Cruz », à 80 km de l'actuelle Veracruz. Vis-à-vis des Indiens, il fait bientôt preuve, également, de son génie politique en soulevant la population d'une ville voisine, Cempoala, contre les collecteurs d'impôts de Moctezuma. Mais, par un double jeu machiavélique, il libère les fonctionnaires impériaux, ce qui pourra inciter Moctezuma à penser que les mystérieux visiteurs peuvent être des alliés contre les rebelles de la côte.

◆ Vers Tenochtitlan.

Par son extraordinaire décision de «brûler» ses vaisseaux (en fait, ils sont simplement échoués et leur coque est percée), Cortés oblige enfin tout son monde à le suivre vers l'intérieur bon gré mal gré (16 août 1519). Après avoir quitté la « tierra caliente », à la végétation exubérante, on atteint les environs de Tlaxcala, cité réputée pour son hostilité latente au pouvoir central. Les 1er et 2 septembre, deux grandes batailles ont pourtant lieu contre les troupes de la région, qui sont décimées par la petite artillerie espagnole et dispersées par la science "militaire de soldats qui ont été à l'école de la plus fameuse armée du monde. Les gens de Tlaxcala doivent se soumettre; ils offrent même leur alliance, et les Espagnols leur donnent peu après l'occasion de noyer dans le sang une vieille rivalité avec les habitants de la ville de Cholula : des milliers de victimes innocentes sont le prix de la politique tortueuse de Cortés. Mais la voie de Tenochtitlàn, la capitale de l'Empire, est désormais ouverte. Cortés s'y lance le 1er novembre par une route déjà enneigée, au pied du Popocatepetl.

Pour tenter encore de l'arrêter, Moctezuma propose un tribut aux Espagnols s'ils consentent à cesser leur randonnée. Sans succès : une dernière embuscade, dirigée par le propre neveu de l'empereur, ne vient pas à bout de la résolution espagnole. Enfin, le 8 novembre, c'est la dernière étape vers la capitale, édifiée sur une lagune : on l'atteint par des digues de plus en plus larges. Moctezuma doit se résoudre à accueillir, très cérémonieusement, l'envahisseur, auquel il fait une sorte de soumission en l'assimilant au grand Quetzalcôatl.

◆ Cortés établit son pouvoir.

Quelques jours plus tard, la visite du grand « teocalli », où des autels ruissellent encore du sang des victimes sacrifiées aux divinités aztèques, permet à Cortés de dénoncer les abominables faux dieux : le contact des deux civilisations ne peut plus s'accommoder d'une certaine coexistence. Malgré la sympathie certaine qui le lie à Moctezuma, en qui il voit une malheureuse victime de Satan, Cortés saisit un prétexte, l'assassinat de quelques Espagnols à Villa Rica, pour s'emparer de la personne de l'empereur. Complètement démoralisé depuis longtemps, Moctezuma abdique au profit de Charles Quint.

A peine ce triomphe acquis, Cortés doit lutter contre d'autres adversaires, ses propres compatriotes, qui ne croient pas, eux, à sa quasi-divinité... Un envoyé de Velàzquez, Pànfilo de Narváez, débarque au Mexique le 23 avril 1520, avec 900 soldats, pour mettre à la raison le vainqueur des Aztèques, qui n'est qu'une sorte de rebelle. Le 29 mai, Cortés et ses 266 hommes remportent une victoire totale sur Narváez, dont les soldats se joignent aussitôt aux premiers occupants.

◆ Perte et reprise de la capitale.

Mais les gens de Tenochtitlàn, victimes d'un massacre effectué par les Espagnols restés sur place, se sont soulevés entre-temps, et Cortés, de retour, ne peut venir à bout des insurgés malgré l'intervention de Moctezuma en faveur des envahisseurs (lapidé par les siens, l'ancien empereur mourra quelques jours après, peut-être achevé par les Espagnols).

Cortés doit battre en retraite dans la nuit du 1" juillet : c'est la « noche triste », car, surpris sur les digues, les Espagnols se débandent; 450 d'entre eux sont tués, et leur riche butin est perdu. Blessé, Cortés se réfugie chez ses amis de Tlaxcala. Pour reconquérir la capitale, il s'établit à Texcoco, sur la lagune. L'assaut est donné par les digues, mais aussi par les eaux grâce à treize embarcations dont les éléments ont été amenés à dos d'homme depuis le littoral du golfe du Mexique. Le nouvel empereur, Cuauhtémoc, oppose une résistance farouche, et les Espagnols doivent s'emparer de la ville maison par maison. Le 13 août 1521, la capitale, en ruine et remplie de cadavres, est enfin totalement occupée.

◆ L'organisation de la Nouvelle-Espagne.

Cortés se consacre très vite à la reconstruction de la cité et à l'établissement du pouvoir espagnol sur tout l'Empire aztèque, avec l'aide de ses lieutenants. Le 15 octobre 1522, Charles Quint le nomme capitaine général et gouverneur des terres conquises.

Deux ans plus tard, Cortés organise une grande expédition vers la côte du Honduras. Le départ se fait au son du hautbois; bien vite, la marche dans les forêts immenses deviendra un calvaire. Il s'agit de reprendre en main une entreprise dont le chef Cristobal de Olid a voulu faire, à l'instigation de Velàzquez, une machine de guerre contre le conquérant de Tenochtitlàn. Mais, avant même l'arrivée de Cortés, les partisans de celui-ci ont déjà assassiné Olid. Cortés avait emmené Cuauhtémoc en otage, ce qui lui vaut l'acte qu'on lui a le plus reproché : il fait exécuter l'empereur en cours de route, sous prétexte que ce dernier tramait une révolte générale. En fait, le danger pour Cortés venait encore des Espagnols eux-mêmes : des traîtres se sont emparés un moment du gouvernement de Mexico, l'ancienne Tenochtitlàn.

◆ La gloire de Cortés.

Les amis de Cortés viennent facilement à bout des usurpateurs, et le conquistador rentre triomphalement à Mexico (mai 1526). De nouvelles intrigues l'obligent pourtant à se rendre en Espagne (1528) pour plaider sa cause auprès de Charles Quint. Son voyage est un triomphe : Cortés est fait marquis de la vallée d'Oaxaca; un immense domaine lui est concédé au Mexique, et il épouse la fille d'un grand d'Espagne, le duc d'Aguilar. De retour au Mexique en juillet 1530, il se heurte encore à des jalousies diverses et se consacre dès lors à la mise en valeur de ses terres de Cuernavaca, faisant venir des mûriers d'Espagne pour l'élevage des vers à soie, créant des manufactures, exploitant des mines. Il organise même de nouvelles expéditions de découverte et part en 1536 vers la Basse-Californie. Dans ces entreprises de conquêtes, il laisse une grande partie de sa fortune et se heurte à un nouvel adversaire, le premier vice-roi du Mexique, Antonio de Mendoza.

◆ Le déclin.

Le conquistador revient encore en Espagne (1540) pour soumettre de nouveaux projets à Charles Quint. Mais on lui témoigne une certaine froideur, et il doit se contenter de participer en 1541 à une expédition contre Alger. Fiasco total : son navire fait naufrage, et il doit gagner la côte à la nage. Il vivra désormais dans une demi-disgrâce, considéré, tout au plus, comme une gloire qui appartient à un passé révolu. Le présent, c'est le Pérou, cette possession qui rapporte enfin à la Couronne les quantités d'or massives espérées depuis la découverte du Nouveau Monde. Terrassé par la dysenterie, Cortés ne retournera pas dans l'immense empire qu'il a donné à Charles Quint et il meurt le 2 Décembre 1547 à Castilleja de la Cuesta (Séville).