L'histoire antique de l'Inde est pleine d'obscurités car on ne dispose pas de sources dans un pays où la conservation des archives pose des problèmes à cause du climat et sans sites funéraires car où on brûle les morts.

A une époque reculée entrèrent, par le Nord - Ouest des peuples Aryens, de langue indo-européenne, apparentée à celle des Iraniens, des Grecs, des Latins, des Celtes, des Germains. Ces peuples prirent et gardèrent l'hégémonie sur les indigènes, de langue munda ou de langue dravidienne. Les hymnes védiques montrent les tribus établies dans le Pendjab, organisées en petites communautés. L'influence des brahmanes grandit jusqu'à constituer une caste sacerdotale, initiatrice d'une théocratie et d'une scolastique : le brahmanisme, héritier de la tradition védique. Son formalisme suscita, vers le VIe siècle avant notre ère, deux réactions : le bouddhisme et le djaïnisme.

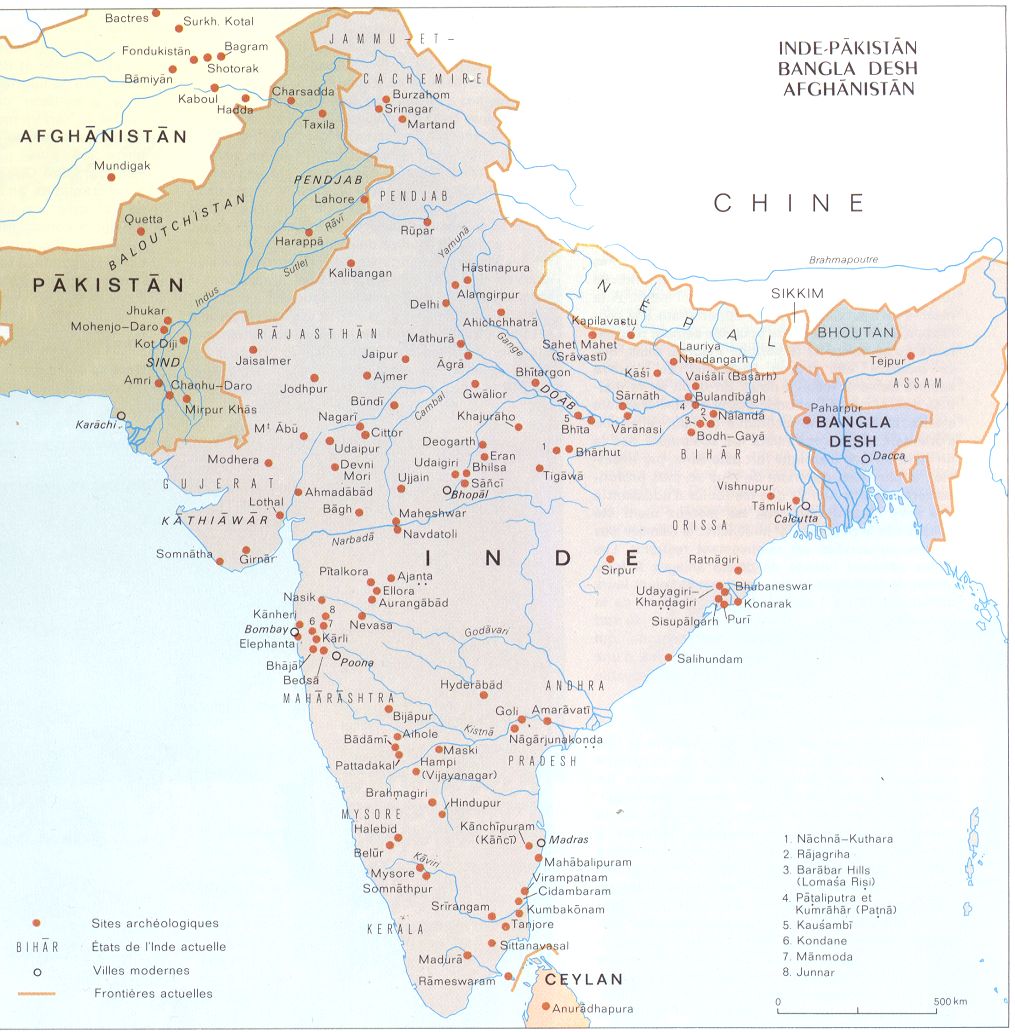

Le pays situé entre le Paropamisus et l'Indus forma, dans l'empire de Darius, la vingtième satrapie. C'est comme héritier de cet empire qu'Alexandre conquit tout le bassin de l'Indus. A sa mort, Tchandragoupta, roi du Magadha (Bihar méridional), renversa la famille usurpatrice des Nandas (Pendjab), fonda la dynastie maurya, qui régna sur tout le nord de l'Inde, et imposa un traité à Séleucus dont il épousa la fille. Un ambassadeur grec, Mégasthénès, s'établit à la cour de Pataliputra (Patna) ; à ses observations nous devons de précieux renseignements sur l'Inde 300 ans avant. Jésus-Christ.

Açoka, petit-fils de Tchandragoupta, fut, au IIIe siècle av. notre ère, par sa puissance, sa sagesse, sa tolérance, un des plus grands souverains de tous les temps. Mais, sous ses successeurs, des princes grecs se rendent indépendants en Bactriane ; Arsace émancipe les Parthes ; des royaumes indo-grecs se fondent dans tout le N.-0., jusqu'à ce que, vers 50 avant notre ère, ces Etats soient ruinés par l'invasion des Parthes. Les Sakas, à leur tour, furent bousculés par des peuples congénères, les Kouchans, qui donnèrent à l'Inde le puissant empereur Kanichka, au IIe siècle de notre ère.

Une invasion de Huns (VIe siècle) ravagea le Pendjab, le Cachemire et l'Inde centrale. Au VIIe siècle, un grand prince, Harsha Vardhana Siladatiya, soumit l'Hindoustan et essaya de faire renaitre l'empire d'Açoka ; il s'avança vers le Sud, mais sa puissance fut éphémère et le pays retomba ensuite dans le morcellement. C'est alors que l'Islam y fit son entrée.

Mahmoud de Ghazni (997-1030) est le premier conquérant de l’Inde il s'avança jusqu'à Gwalior et Canoge d'une part, et de l'autre jusqu'à Somnath, dans le Kathiawar, et prit possession du Pendjab. Bientôt la maison de Ghor renverse la maison de Ghazni, et Mohammed marche contre le roi de Delhi, qu'il défait et tue, en 1193.

Le successeur de Mohammed fut le gouverneur même de Delhi, Koutab oud-Din, qui fonda la première dynastie musulmane de l'Inde ; elle dura jusqu'en 1290 ; elle eut à repousser des invasions mongoles, et à réprimer des révoltes. La maison de Kilji occupa ensuite le trône pendant trente ans. Ala oud-Din (1295-1315) augmenta son empire, et s'empara du Goudjerate. La maison de Toughlak (1320-1414) fournit des princes tels que Mohammed, dont la férocité ne fut surpassée que par celle de ses successeurs elle disparut avec l'invasion de Tamerlan (1398-1399). La prise de Delhi fut le théatre d’horreurs sans nom ; le terrible Tartare traversa ensuite le Gange, alla jusqu'à Hardwar, ordonna un autre grand massacre à Meerut, et, après avoir contourné le pied de l'Himalaya, s'enfonça dans les défilés nord-ouest et passa dans l'Asie centrale (1399).

Le Bengale s'affranchit dès 1340 ; le Goudjerate en 1391.

Dans le Deccan, l'histoire du XIVe au XVIe siècle se trouve groupée autour de deux maisons : les rajahs de Vijayanagar et les sultans Bahmanis (nizam). Le grand royaume hindou du Deccan succomba sous la coalition des princes musulmans, à la bataille de Talikot (1565).

Avec les Mongols, l'Inde allait reprendre une apparence d'unité (XVIe s.). Baber, descendant de Tamerlan, quitta son royaume héréditaire de Ferghana, et, s'étant emparé de Samarkande, de Kaboul, il défit le roi de Delhi à Panipat (1526), triompha des Rajpouts, et mourut à Agra, ayant fondé un immense empire (1530). La dynastie mongole devait fournir une longue suite de princes, et finir, le 14 septembre 1857, par la capture du vieil empereur Bahadur chah.

Akbar, petit-fils de Baber (1556-1605), fut un prince très éclairé ; il inaugura un système d'administration dont les Anglais ont suivi depuis les grandes lignes. Avec son petit-fils, Chah-Djahan, la puissance mongole atteignit son apogée ; l'Europe apprit à connaitre la splendeur de ses palais. Sous Aurangzeb, son fils (1658-1707), grand prince, malheureusement fanatique et féroce, les Rajpouts se rendirent indépendants (1679), ainsi que les Mahrattes, guidés par un chef aventureux, Sivaji (1674). Les Sikhs se soulevèrent également. Le Deccan se détachait de l'empire, et le gouverneur d'Oudh secouait le joug. En 1739, les Persans envahissaient l'Inde. Dix ans après, Ahmed chah Dourani, à la tête des tribus afghanes, envahit et dévasta l'Inde six fois de suite. Les Mahrattes s'étaient vainement opposés à ces incursions ; ils avaient été battus à Panipat (1761) ; du reste, la dynastie fondée par Sivaji n'avait pas conservé longtemps l'autorité. Son petit-fils, Sahou, fut dépouillé de ses biens par son ministre brahmane, Balaji Visvanath, qui, avec l'appui des Mongols, prit le titre de pechva ; un partage ne tarda pas à se faire des dépouilles de l'héritage de Sivaji : à Pouna échut le Pechva, à Gwalior Sindhia, à Indore Holkar, à Baroda Gaïkovar.

Attaquée par les musulmans du côté de la terre, l'Inde le fut, du côté de la mer, par les chrétiens. Des voyageurs européens avaient depuis longtemps devancé, à la côte de Malabar, l'arrivée de Vasco de Gama (1498). La suprématie appartint aux Portugais pendant juste un siècle sur tout le littoral ouest de l'Inde, et, sur mer, du golfe Persique à l'Indochine (1500 - 1600).

Elle passa ensuite aux Hollandais, qui arrivèrent dans les mers de l'Inde vers les dernières années du XVIe siècle. Enfin les Hollandais furent supplantés par l'Angleterre, de 1793 à 1811 ; Java fut pourtant rendue en 1816, et Sumatra échangée contre Malacca en 1824. Les Anglais et les Français, longtemps avant la révolution de 1688, si fatale à la prospérité commerciale de la Hollande, avaient essayé de lutter contre la concurrence hollandaise et de fonder des compagnies. En 1599-1600 se formait, à Londres, la Compagnie des Indes, qui prépara la voie à l'impérialisme anglais. En France, dès 1611, on tenta de constituer une Compagnie des Indes orientales, qui fut organisée en 1664 par Colbert.

L'Angleterre et la France luttèrent pour la possession de l'Inde, lors de la guerre de la succession d'Autriche. La Bourdonnais et Dupleix soutinrent vaillamment la cause française, mais le gouvernement se désintéressait, et Dupleix fut rappelé en 1753, laissant le champ libre aux Anglais. Clive, le vainqueur de Plassey, était, au contraire, soutenu et récompensé par son gouvernement ; en 1765, gouverneur du Bengale, il organisait les services de la Compagnie. Il quitta l'Inde en 1767, et fut remplacé en 1772, par Warren Hastings, nommé, en 1774, gouverneur général du Bengale.

Sous lord Auckland (1836-1842), on a à enregistrer l'effroyable massacre de 16.090 hommes de troupes anglaises dans les défilés de l'Afghanistan (défilé de Khaiber). Lord Ellenborough (1842-1844) vengea cet échec en annexant le Sindh (1843). Lord Dalhousie (1848-1856) fit, contre les Sikhs, une campagne qui se termina par l'annexion du Pendjab, et une autre contre les Birmans, auxquels il enleva le Pégou. Un soulèvement général éclata à Mirat par la mutinerie des cipayes (1857). Grace au loyalisme des Sikhs, les Anglais purent se reprendre. Dès le 14 mai 1857, Delhi avait été pris ; l'empereur, Bahadur chah, fut fait prisonnier et envoyé à Rangoon, où il mourut (1862). L'act de 1858 transféra le gouvernement de la Compagnie à la couronne. L'Inde fut dès lors gouvernée par la reine d'Angleterre et, en son nom, par un secrétaire d'Etat assisté d'un conseil, et le gouverneur général reçut le titre de vice-roi. En 1877, la reine Victoria fut proclamée impératrice des Indes. Lord Dufferin (1885-1890) annexa la Birmanie. En 1911, le siège du gouvernement fut transféré à Delhi ; une Constitution entra en vigueur en 1920, sans satisfaire l'opinion indigène. L'Inde participa, avec l'Angleterre, à la guerre de 1914-1918. Déçue de n'être pas récompensée de cet effort par l'octroi de l'autonomie, elle se désaffectionna de plus en plus de la métropole. Des troubles continuels éclatent, Gandhi organise la résistance passive. Néanmoins, en 1935, le Government of India Act jette les bases d'une confédération panindienne.

Sources : Encyclopedie Larousse